Der Erlebnisraum in Furtwangen bietet kleinen und mittleren Unternehmen sowie Anbietern von Dienstleistungen eine Bandbreite an funktionsfähigen Lösungen. Besuchen Sie unseren Erlebnisraum mit seinen vielfältigen Exponaten. Erleben Sie live verschiedene digitale Dienstleistungen und nutzen Sie die Infrastruktur für die Entwicklung betrieblicher Lösungen.

Bei einem Besuch im Erlebnisraum Furtwangen lernen Sie ausgewählte Demonstratoren kennen und können mit den Expertinnen und Experten der Hochschule Furtwangen auf Sie zugeschnittene Anwendungsmöglichkeiten und erste Lösungswege diskutieren. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin.

Smart Solutions impliziert datenbasierte Lösungen für Kunden, welche eine Kombination von Sach- und Dienstleistungen erhalten. Eine zentrale Rolle spielt dabei die digitale Vernetzung von Sensorik innerhalb des Betriebs. Die Smart Solutions werden auf der Basis digitaler Daten aus Sensorik, Analysen oder Trendforschung entwickelt und können komplett neue Geschäftsmodelle begründen. Ziel ist es, dem Kunden eine bestmögliche Lösung zu bieten, welche auf dessen individuelle Bedürfnisse zugeschnitten ist. Ein mittelständisches Unternehmen, welches in der Kompressor-Branche tätig ist, bietet mit einem Pay-Per-Use-Modell seinen Kunden die Möglichkeit, Kompressoren nicht mehr kaufen zu müssen. Stattdessen zahlen die Kunden hierbei nur noch für die verbrauchte Druckluft.

Ein Beispiel für Smart Solutions ist das Pay-Per-Use-Modell für eine Verpackungsanlage.

Der Use-Case aus Kundenperspektive

Pay-per-Use aus der Kundenperspektive am Beispiel einer Verpackungsmaschine wird in diesem Video der Hochschule Furtwangen auf Youtube erklärt.

Anja stellt mit ihrem Unternehmen ein tolles Produkt her. Einen einmaligen Großauftrag muss sie innerhalb kürzester Zeit abarbeiten. Das Problem ist, dass jedes Produkt einzeln verpackt werden muss, was sehr zeitintensiv ist. Um den Großauftrag bewältigen zu können, benötigt Anja für diese Zeit eine Verpackungsanlage. Doch leider sind diese Verpackungsanlagen sehr teuer und liegen weit über Anjas Budget. Das Pay-Per-Use-Modell kann Anja hierbei weiterhelfen. Pay-Per-Use ist ein Abrechnungsmodell, das mit einer nutzungsabhängigen Vergütung arbeitet. Anja muss sich somit keine teure Verpackungsanlage kaufen, um den Großauftrag effizient bearbeiten zu können. Verschiedene Anbieter stellen die Anlagen zur Verfügung, solange diese benötigt werden. Dadurch entstehen keine hohen Anschaffungskosten. Anja bezahlt bei diesem Modell nur das, was sie verbraucht. Die Erfassung digitaler Daten ermöglicht die Abrechnung im Pay-Per-Use-Modell. Dieses Modell ist aber nicht nur für Anja hilfreich. Wir profitieren davon auch im Alltag. Beispielsweise bei der Nutzung des Stroms. Der Stromverbrauch entscheidet über die Höhe der Rechnung. Dank dieses Modells kann Anja ihren Großauftrag annehmen.

Added-Value aus der Anbieterperspektive

- Abrechnung erfolgt durch den effizienten Nutzen: Kunde zahlt nur das, was er verwendet

- Kunde zahlt im Nachhinein: normalerweise aus dem operativen Cashflow, welcher durch die Verwendung der Geräte generiert wird

- Hersteller garantiert für die Verfügbarkeit

- Keine Vorabinvestition oder andere Ausgaben nötig

- Risikoübertragungsmechanismus vom Kunden zum Hersteller

- Operationelle Risiko (Verfügbarkeit der Maschine und Betrieb zu Leistung und Kosten)

- Geschäftsrisiko (Risiko einer Unterauslastung der Maschine, wenn Bestellung und Nachfrage unter den Erwartungen liegen)

Added-Value aus der Anbieterperspektive

- Rentabilität beachten à hohe Kosten bei häufigem/langen Gebrauch

- Datenaustausch mit Hersteller

Der Use-Case aus Anbieterperspektive

Pay-per-Use aus der Anbieterperspektive am Beispiel einer Verpackungsmaschine wird in diesem Video der Hochschule Furtwangen auf Youtube erklärt.

Lukas stellt mit seinem Unternehmen Verpackungsanlagen her. Nächstes Jahr möchte er den Fokus auf die Neukundengewinnung und die Optimierung der Anlagen legen. Dabei fragt er sich, wie sich seine Ziele umsetzen lassen. Das Pay-Per-Use-Modell kann Lukas hierbei weiterhelfen. Pay-Per-Use ist ein Abrechnungsmodell, das mit einer nutzungsabhängigen Vergütung arbeitet. Durch das neue Geschäftsmodell kann Lukas neue Kunden gewinnen, welche sich normalerweise keine Verpackungsanlage leisten können. Lukas stellt seine Anlagen dem Kunden zur Verfügung, solange diese benötigt werden. Der Kunde bezahlt bei diesem Modell nur das, was er verbraucht.

Die Erfassung digitaler Daten ermöglicht die Abrechnung im Pay-Per-Use-Modell. Durch die Datenerfassung gewinnt Lukas Maschinendaten, auf die er bei einem reinen Verkauf keinen Zugriff mehr hätte. Somit kann er mit diesen Daten seine eigenen Anlagen optimieren. Das Pay-Per-Use-Modell ist aber nicht nur für Lukas hilfreich. Wir profitieren davon auch im Alltag. Beispielsweise bei der Nutzung des Stroms. Der Stromverbrauch entscheidet über die Höhe der Rechnung. Dank dieses Modells kann Lukas seine Ziele für nächstes Jahr angehen.

Added-Value aus der Anbieterperspektive

- Positiver Effekt, um innovative Maschinen auf den Markt zu bringen: Markteintrittshürde für Kunden verringert

- Neukundengewinnung / neue Zielgruppe

- Erhöhte Kundenbindung

- Wiederverwendung/Wiederverwertung von gebrauchten Maschinen: höherer Gewinn als bei reinem Verkauf

- Zugewinn an Maschinendaten aus dem realen Betrieb

- Zugewinn an Kundendaten

- Förderung der Entwicklung

- Gewinnsteigerung

Ausblick

Werden Pay-Per-Use-Maschinen sinnvoll mit Sensorik ausgestattet, ist es möglich, Maschinendaten zu sammeln. Diese Maschinendaten sind essenziell für die Weiterentwicklung der Maschinen und die Entwicklung integrierter Industrie 4.0 – Themen. Unter der Weiterentwicklung der Maschinen sind beispielsweise Lebensdauerbestimmungen einzelner Komponenten sinnvoll. Darauf aufbauend lassen sich folgende Themen entwickeln:

- Vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance): Maschine meldet, wann ein Teil ausgetauscht werden muss, um ein Stillstand zu vermeiden

- Machine Learning

Smart Maintenance beschreibt eine „intelligente“ Form der Instandhaltung, welche vor allem durch den Fortschritt der Digitalisierung und der Industrie 4.0 geprägt ist. Von hoher Bedeutung ist dabei die umfassende und vorausschauende Instandhaltung der Produktionskomponenten. Dazu können unter anderem Daten von Sensoren verwendet werden, um den aktuellen Zustand von Produktionseinrichtungen abzubilden (condition based maintenance). Des Weiteren werden gesammelte Diagnosedaten ergänzt, um anschließend mithilfe von intelligenter Verarbeitung eine gezielte Diagnose stellen zu können und mögliche Ausfälle vorherzusagen. Somit soll eine nutzungsabhängige Instandhaltung ermöglicht werden, um eine Wartung zum optimalen Zeitpunkt durchzuführen. Ein weiterer Fortschritt in der Instandhaltung ist die digital unterstützte und bedarfsgerechte Erstellung von Ersatzteilen.

Smart Maintenance verfolgt das Ziel, die technische und ökonomische Wirksamkeit von Instandhaltungsmaßnahmen zu maximieren. Über einen längeren Zeitraum gesehen kann Smart Maintenance dazu führen, dass bei bestimmten Ersatzteilen mögliche Schwachstellen identifiziert und exaktere Lebensdauern bestimmt werden können. Ein Tochterunternehmen eines deutschen Automobilherstellers konnte bereits die Ersatzteilproduktion durch Smart Maintenance effizienter gestalten. Dazu wurde ein digitales Ersatzteillager eingerichtet, um eine Ersatzteileigenfertigung mittels 3D-Druck zu ermöglichen.

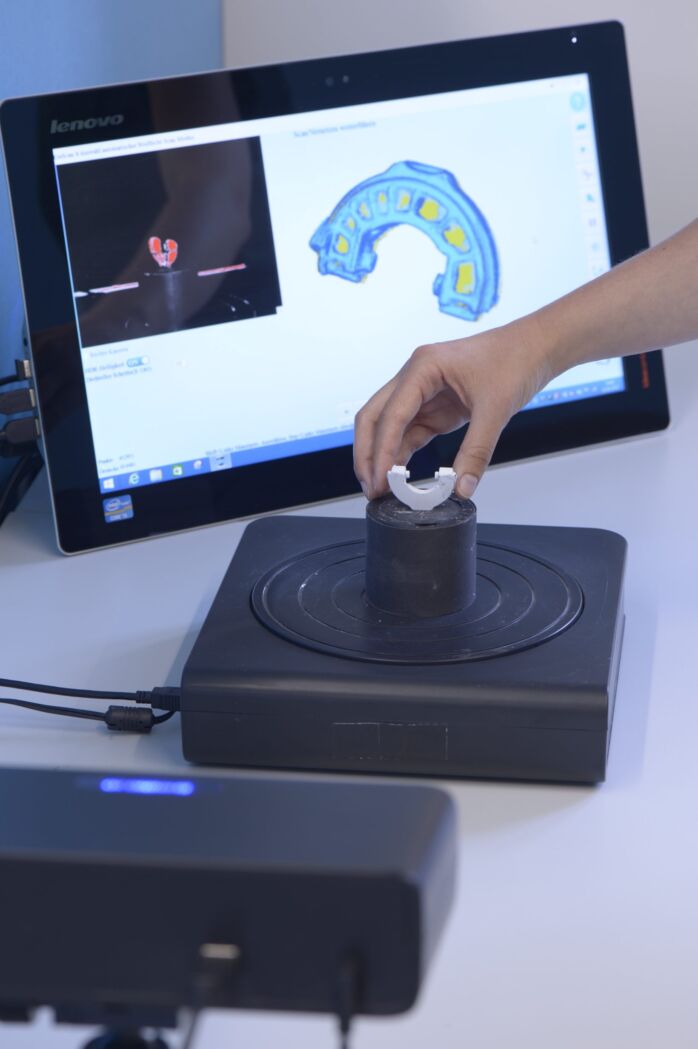

Ein Beispiel für Smart Maintenance ist der 3D-Scan und -Druck im Ersatzteilmanagement.

Der Use-Case aus Kundenperspektive

Das Beispiel Ersatzteilmanagement mit 3D-Scan und -Druck aus der Kundenperspektive wird in diesem Video der Hochschule Furtwangen zum Ersatzteilmanagement auf Youtube erklärt.

Leon hat vor kurzem das Industrieunternehmen von seinem Vater übernommen. Die Maschinen des Unternehmens sind schon etwas älter und eine Maschine ist bereits ausgefallen. Bei einer näheren Betrachtung konnte Leon feststellen, dass es lediglich an einem Teil lag, welches die Maschine zum Stillstand brachte. Den Hersteller der Maschine gibt es allerdings nicht mehr. Auf der Suche nach Möglichkeiten, welche Leon zur Verfügung stehen, stößt er neben teuren Maschinen auf das Ersatzteilmanagement mit 3D-Scan/-Druck. Leon muss das defekte Teil ausbauen und dem Anbieter schicken. Für das Ersatzteilmanagement mit 3D-Scan/-Druck benötigt man eine Scan-Station und einen 3D-Drucker. Das defekte Teil wird dann in der Scan-Station eingescannt, wodurch ein 3D-Modell entsteht. Dieses 3D-Modell kann nun bearbeitet und repariert werden. Zuletzt wird das 3D-Modell ausgedruckt und zurück an Leon geschickt. Durch das Ersatzteilmanagement kann Leon seine Maschine kostengünstig reparieren.

Added-Value aus der Kundenperspektive

- Effizienz: deutlich kürzere Herstellungs- und Lieferzeiten, geringere Stillstandzeit der zu reparierenden Maschine

- Ersatzteile sind immer neu und nicht schon Jahre eingelagert

- Kostengünstig alte Maschinen reparieren: keine Neuanschaffung nötig

- Keine Mindestabnahmemengen von Ersatzteilen, nur benötigte Stückzahl

- Prozessoptimierung durch Produktions- und Maschinendaten

Herausforderungen aus der Kundenperspektive

- Rentabilität beachten

- Safety und Security: Vernetzung der Maschinen erhöht Sicherheitsrisiken

- Defektes Teil finden und ausbauen: technisches Know-How muss vorhanden sein

Der Use-Case aus Anbieterperspektive

Das Beispiel Ersatzteilmanagement mit 3D-Scan und -Druck aus der Anbieterperspektive wird in diesem Video der Hochschule Furtwangen zum Ersatzteilmanagement auf Youtube erklärt.

Max ist Geschäftsführer eines Maschinenbauunternehmens und möchte in Zukunft Kosten einsparen und profitabler sein. Dafür soll das Ersatzteilmanagement umstrukturiert werden, da Max enorm viele verschiedene Ersatzteile hat. Dies führt zu sehr hohen Lagerkosten. Bei der Recherche nach seinen Möglichkeiten stößt er auf das Ersatzteilmanagement mit 3D-Scan/-Druck als Dienstleistung. Um das Ersatzteilmanagement mit 3D-Scan/-Druck als Dienstleistung anbieten zu können, benötigt Max eine Scan-Station und einen 3D-Drucker. Der Kunde schickt sein defektes Teil zu Max. Das defekte Teil wird in der Scan-Station eingescannt, wodurch ein 3D-Modell entsteht. Das 3D-Modell kann nun bearbeitet und repariert werden. Zuletzt wird das 3D-Modell ausgedruckt und zurück an den Kunden geschickt. Max spart hierdurch Lagerkosten, da keine Ersatzteile über Jahre eingelagert werden müssen. Auch Werkzeuge wie beispielsweise Formen, welche zum Erstellen von Ersatzteilen benötigt werden, sind durch den 3D-Druck nicht mehr notwendig. Zudem gelingt es Max mit diesem Modell, neue Kunden für sich zu gewinnen. Max kann nun mit seiner neuen Ersatzteilmanagement-Dienstleistung durchstarten.

Added-Value aus der Anbieterperspektive

- Effizienz: deutlich kürzere Herstellungs- und Lieferzeiten, höhere Kundenzufriedenheit

- Neukundengewinnung durch neue Zielgruppe

- Kosteneffizienz: keine Überproduktion, d.h. weniger Abfall, Einsparung bei Werkzeug- und Lagerkosten (keine physischen Objekte im physischen Lager)

- Kostengünstig

- Nachhaltigkeit: Dank der dezentralen Fertigung entfallen lange Transportwege

- Flexibilität: Die Produktion kann genau nach den tatsächlichen Anforderungen ausgeführt werden

- Produkte für den 3D-Druck bieten eine hohe Festigkeit und dabei ein geringes Gewicht

- 3D-Druck könnte einige Lieferketten von rein physisch zu vollständig elektronisch verändern

- Geringere Fixkosten beim 3D-Druck: kleinere Produktionsmengen möglich

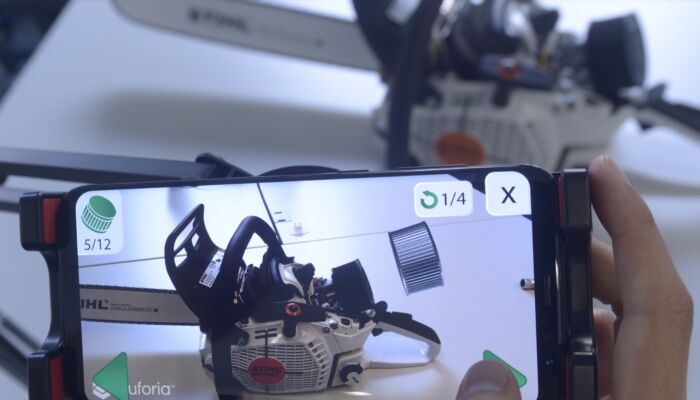

Bei Smart Training handelt es sich um separat angebotene Dienstleistungen. Smart Trainings beinhalten verschiedene Trainings-, Erklär- und Übungsmöglichkeiten, welche hauptsächlich digital zur Verfügung stehen. Hierdurch soll dem Nutzer ein intensives Verständnis für komplexe Vorgehensweisen durch ein individualisiertes Training vermittelt werden. Man verwendet immersive Technologien, wie beispielsweise Augmented Reality, Virtual Reality oder Mixed Reality, um eine genaue Anleitung darzustellen. Da Smart Trainings größtenteils digital erfolgen, können diese meist auch standortunabhängig ausgeführt werden. Somit können teilweise auch Maßnahmen aus der Ferne angewandt werden, ohne dass ein Experte vor Ort anwesend sein muss.

Durch den Self-Service der Trainings können diese oft ohne aufwändige Einweisung und beliebig oft genutzt werden und stehen zudem meist auch offline zur Verfügung. Neben immersiven Technologien werden hierbei unter anderem auch verschiedenste Sensorik, Wearables und Visualisierungen angewandt. Ein Marktführer der Vakuumtechnik konnte mittels Smart Training eine Augmented Reality-Applikation für seine Kunden bereitstellen. Damit können die Kunden selbstständig anspruchsvolle Instandhaltungen erledigen, ohne einen Service-Techniker bestellen zu müssen.

Ein Beispiel für Smart Training ist eine Augmented Reality Anleitung.

Der Use-Case aus Kundenperspektive

Das Beispiel einer Augementd Reality Anleitung aus der Kundenperspektive wird in diesem Video der Hochschule Furtwangen auf Youtube erklärt.

Lisa möchte sich einen neuen Schrank kaufen. Allerdings hat Lisa kein Talent beim Aufbau eines Schrankes, da ihr das Lesen und Umsetzen der Aufbauanleitung schwer fällt. Smart Training könnte Lisa hierbei weiterhelfen. Smart Training beinhaltet verschiedene Trainings-, Erklär- und Übungsmöglichkeiten, welche digital zu Verfügung stehen. Damit soll ein intensives Verständnis für die vorgegebenen Abläufe vermittelt werden. Manche Verkäufer bieten zu ihren Produkten eine Aufbau- und Reparaturanleitung mittels Augmented Reality (AR) an. Auf dem Bildschirm des Smartphones wird in einer AR-Anwendung der jeweilige Montageschritt direkt am Objekt angezeigt. Durch die Augmented Reality Anleitung kann Lisa ohne großen Aufwand und ohne weitere Hilfe den Schrank selbst aufbauen.

Added-Value aus der Kundenperspektive

- Verschiedene Einsatzbereiche: Benutzerhandbuch, Wartungs-Apps, Problemlösungen etc.

- Vollständiger Austausch gedruckter Handbücher: präzise und leicht verständliche Anleitungen

- Als Erweiterung gedruckter Materialien: Visualisierung soll unterstützen

- Schneller Zugriff auf Anleitungen: kein langes Suchen nach Handbüchern

- Sehr gute Kompatibilität: Verwendung auf den meisten modernen iOS- und Android-Smartphones oder -Tablets, HMDs wie HoloLens von Microsoft oder AR-Brille wie Meta

- Möglichkeit, komplexe Wartungsarbeiten ohne vorherige Schulung durchzuführen

- Geringe Beanspruchung des Kundendienstes

- Mangelnde Kundenkenntnis wird einfach gefördert durch Visualisierungen

- Verfügbarkeit jederzeit

- Reduzierte Wartungszeit

-

Kosteneffizienz:

- Keine externe Schulung notwendig

- Kein Techniker vor Ort notwendig

- Visuelle Hilfe: kein Einschicken bei einem Defekt

Herausforderungen aus der Kundenperspektive

Der Use-Case aus Anbieterperspektive

Das Beispiel einer Augementd Reality Anleitung aus der Anbieterperspektive wird in diesem Video der Hochschule Furtwangen auf Youtube erklärt.

Ben ist Hersteller von Kaffeemaschinen. Seine Kunden sind darüber verärgert, dass sie bei jeder Fehlermeldung direkt einen Techniker benötigen. Um die Kundenzufriedenheit zurück zu gewinnen, möchte Ben seinen Kunden mittels Augmented Reality (AR) eine Wartungs- und Reparaturanleitung zur Verfügung stellen. Dieses Konzept basiert auf Smart Training. Smart Training beinhaltet verschiedene Trainings-, Erklär- und Übungsmöglichkeiten, welche digital zur Verfügung stehen. Damit soll ein intensives Verständnis für die vorgegebenen Abläufe vermittelt werden. Auf dem Bildschirm des Smartphones wird in einer AR-Anwendung der jeweilige Montageschritt direkt am Objekt angezeigt. Durch diese visuelle Anleitung können die Vorgänge völlig unabhängig und ohne vorherige Unterweisung durchgeführt werden. Ben kann durch die Wartungs- und Reparaturanleitung mittels Augmented Reality die Kundenzufriedenheit zurück gewinnen und Personalkosten sparen.

Added-Value aus der Anbieterperspektive

- Geringere Beanspruchung des Kundendienstes

- Geringere Beanspruchung von Technikern vor Ort: Einsparung Mitarbeiter

- Umweltaspekt/Nachhaltigkeit/Kosteneffizienz: geringere Ressourcenverschwendung (Material für gedruckte Handbücher)

- Weniger Retouren aufgrund mangelnder Kundenkenntnisse

- Verfügbarkeit jederzeit: Kundenzufriedenheit, Entlastung des Supports

- Reduzierung des Sicherheitsrisikos für den Mitarbeiter

- Reduzierte Wartungszeit

- Verbesserte Ergebnisse

Herausforderungen aus der Anbieterperspektive

Rundgang durch das Lab

Erleben Sie innovative Demonstratoren und Exponate live

Hier sollte noch ein kleiner Text rein

Virtueller Rundgang

FurtwangenUnternehmen Sie hier einen virtuellen Rundgang durch den Erlebnisraum Furtwangen:

Videos

Hier müsste noch ein Text hin um die Seite aufzulockern

Was genau sind Smart Services.?

Das erfahren Sie in diesem Video der Hochschule Furtwangen zu Smart Services auf Youtube.

Rundgang durch das Lab

Hier müsste noch ein Text rein

Rundgang durch das Lab

Hier müsste noch ein Text rein

Jetzt aktiv werden!

Nutzen Sie unsere kostenfreien Angebote und starten Sie mit uns in die digitale Transformation. Ob Beratung, Impuls-Projekte oder Erlebnisräume – wir unterstützen Sie individuell und praxisnah.